前回の時と少し変えてオカリナを七輪で焼いてみました。

前回と違う所

- 炭をもう少し細かく砕きました。

- オカリナの下側がなるべく均等に温度が上がるように下側半分をアルミホイルで包見ました。

- 炭を七輪に山盛りにせず平らにしました。

- 温度計も使いません。

後は前回と同じように鉢をかぶせてスタートしました。

約5分後煙が出て着火を確認、火力調整口を7mmにしました、これは前回のデータにより決めました。

約1時間後、上方の炭が赤くなり始めたので火力調整口を15mm、20mm、

約1時間30分後、火力調整口を全開、この時になると煙は、ほとんど出なくなります。

煙突をのせて少し経ったら炭を少し追加。

点火から約1時間50分で前回と同じく密閉して終了。

今回はG管2個ヒビも入らずに焼き上げることが出来ました、下側になった所が硬くて磨くのに大変でした。温度の上がり過ぎかも?

細かいデータはもう2、3回焼いてから「七輪で焼くオカリナ」成るHPで紹介しようと思っております。

今回も使用した粘土は小原黄土と赤津貫入土のミックスです。

ヒビの入った鉢は今回そのまま使用しました。

焼き上がったオカリナの裏

磨いたオカリナ

クリックすると大きくなるよ

2個位のオカリナを間単に素焼きする事ができないものかと、七輪で焼いてみることにしました。

七輪陶芸などのHPを見ると、始めに焼くものを火から離して返したりけっこう大変なようです。もう少し簡単に出来ないものかと試験してみました。

用意したものは、七輪、直径が同じ位の浅めの植木鉢(庭に転がっていた物、底に約5cmの穴があいていました)、炭(鋸で半分に切り6,7cmの長さ)、温度計(キットを組み立てた物)、粘土、

良く熾きた2個の炭(ガスレンジに網をのせ、その上に炭をのせて熾こしました)を火力調整口を全開にした七輪に入れ、その上に炭を一杯入れF管、G管オカリナを2個のせて、上から植木鉢をかぶせました。

3分ほどして50℃になったので火力調整口を5mmにしました、目標は1時間で400℃。

10分−64℃−火力調整口を10mmに調整

20分−125℃

30分−340℃−上がりすぎたので火力調整口を5mmにする。

35分−290℃−火力調整口を8mmに調整

40分−580℃−火力調整口を5mmに調整(ピッと何か割れたような音がする)

50分−500℃−温度計のセンサーが炎にふれていたために温度が急変したので、火力調整口を10mmに調整このまま1時間置くことにする。

1時間20分−かぶせた植木鉢にヒビが入る。

2時間−炭が上まで紅くなってきたので火力調整口を20mmに調整

2時間20分−火力調整口を全開

2時間40分−火力が足らない様なので急きょトタンのはし切れを丸めて針金で縛り煙突代わりに上にのせる。(直径約8cm高さ約50cm)

3時間10分−オカリナの上に炭を追加(小さな炭を6,7個)

煙突の効果で七輪の底の方はオレンジ色に輝いていましたがオカリナがそれほどでもないので、上に炭を追加しました。

七輪の上に鉢をかぶせる

少し紅くなり始めた七輪の中

炭が上まで熾きて鉢にヒビが入る

即席の煙突をのせる

煙突の上から覗いた七輪の中

写真をクリックすると大きくなるよ

3時間30分−オカリナが炭と同じく紅くなっているのを確認、火力調整口を閉じ煙突を外し粘土で密閉して終了。

終了してから約5時間、焼き上がった七輪の中のオカリナ

七輪から出してみたところF管のほうが裏側に少しヒビが入ってました。最初の頃の温度調節が上手くいかなかったせいかも?もう少し工夫が必要です。

今度は温度計無しで挑戦してみます。

オカリナに使用した粘土は小原黄土と赤津貫入土のミックスです。

紙やすりで磨いたところ赤い所より白っぽい所の方が固く、赤黒白3色の変わったオカリナに仕上がりました。

磨いたオカリナ

写真をクリックすると大きくなるよ

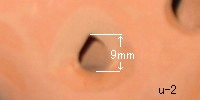

吹き口の歌口側が写真のようなのオカリナを作り、私がいつも作っているオカリナと比べてみました。

吹き口の歌口側がAの方は直径約2.5mm、Bの方は巾が約10mm高さ約0.6mm。

歌口はAの方が巾約2.5mm、高さ約16mmの三角形、Bの方は巾約10mm、高さ約6.5mmの蒲鉾形。

A、BともG管で低音から高音まで掠れずに音が出るように歌口を調整しました。但し息を吹き込む角度や強さを変えないと駄目です。

Aの方は高音部を強く低音部を弱く吹かないと音が掠れます、音色は悪いです、良い所は高音部が強く吹いても大丈夫なところ位です。吹き口の歌口側を直径約3mm位でC管も作ってみましたが、こちらの方は吹く強さをあまり変えずに低音から高音まで掠れずに出すことが出来ました、音は割れるような音です。

Bの方は弱く吹かないと高音部で音が掠れます、音色は中音部から低音にかけて柔らかな良い音色です。高音部がもう少し何とかならないかともう1個作ってみましたが、最初より少し強く吹けるようになりました。

※ここに書いたことは私の感じたことであって、人によって感じ方が違うと思います。興味のある方は作って試してみてください。

吹き口の吹き込む角度によって指穴など、どう変化するか調べてみました。

右の写真のように歌口は同じ位置で1の方はオカリナの胴に対してほぼ直角にし、2の方は約60度位にしてみました。

結果は1より2の方が高音部で指穴がやや大きくなりました。これは角度を付けることにより、歌口が胴の細い方に移動したのと同じような効果があるためと思われます?('04/08/01 の結果により)

低音の響きは2より1の方が良いですが、高音になると吹き方によっては歌口から出た息が左手に当たり音が出にくくなるときが有ります。

Keyは両方とも同じくF管になりました。

結論としては歌口から出た息が左手に当たらない程度の角度が良いのではないでしょうか!

今回使用した粘土はオカリナを作りながら削り取った粘土の屑が溜まったので、それを使用しました、小原黄土と赤津貫入土のミックスです。

ほぼ直角 |

約60度 |

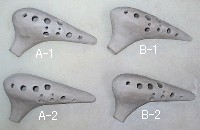

容積は同じでも形が変わると音程はどう変わるのか調べてみたくて作成しました。

長さx巾x厚み

A型−110mmx33mmx14mm(F管用の型)

B型−117mmx27mmx15mm(型を削りgを合わせました)

A型、B型とも28g、歌穴の内側は2g削りました。

容積は同じでも形の異なるオカリナを2個づつ作りました。

指穴を空けずにチューナーで音程を調べてみました。

A−1、A−2の方はD、B−1、B−2の方はE♭でした。

最初はここで終了の予定でしたが、もったいなくて指穴を空けてみました。

指穴をあけドの音の出る押さえ方をしてチューナーで音程を調べてみました。

A−1、A−2の方はE♭+20、B−1、B−2の方はFでした。

乾燥させ調律したところ

A−1はG管、A−2はF管、B−1はG管、B−2はG管になりました。

A−1の場合、調律に失敗して途中からG管に変更、指穴の表を削って調子を上げ調律しました。指穴が大きく良いオカリナではありません。この次はG管の型で肉厚のF管を作ってみたいです。指穴が小さくなるかも?

使用した粘土

ねんどやさん.comからサンプルとして頂いた、グレー土

きめが細かくて使いやすい粘土です。焼くとグレーになるそうです。

指穴を開け調律したオカリナ

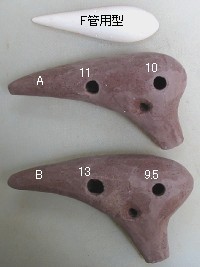

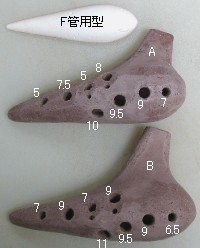

歌口を空ける位置により指穴がどう変化するか同じ型でF管を作ってみました。AよりBの方がオカリナの胴の細い方に約10mmずらして作りました。

指穴の径は写真のような数値になりました。(単位mm)写真のオカリナは半乾燥です。数値は乾燥後、計ったものです。

AB両方ともF管に仕上がりました。

AよりBの方が先の細い方で指穴が大きいです。音色はBの方が良いです。(音色は作るたび変わるし私の作ったオカリナで一番良い音色はAに近いです。今回の歌口の位置には関係ないかも?)

使用した粘土

ねんどやさん.comからサンプルとして頂いたチョコレート色のザラザラした粘土で、信楽赤土をベースに鉄などが混ぜて有るそうです。作るのにチョッとてこずりました。焼いたらどうなるか楽しみです。

F管で少し強く吹くと高音のかすれるオカリナの歌口を右の写真のようにスペード形に直したら高音のかすれがなくなりました。

直径7mmの歌口のエッジを細いヤスリを使って2mmほど三角に削りました、吹き穴から覗いたときのエッジはもとのように下辺すれすれにします。

素焼きをしたら高音が出にくくなったC管など捨てないで置いたオカリナを直すことが出来ました。

※ 歌口を削るときはオカリナが壊れるのを覚悟して行って下さい。