![]() プロフィル&村のへラ鮒釣りヒストリー50

プロフィル&村のへラ鮒釣りヒストリー50

![]() 埼玉県羽生市で1950年生まれ、現在は栃木県佐野市で年金生活者をやっています。趣味のヘラ釣りを始めて丁度50年経ちましたので、この辺で私がヘラ釣りを始めたころの様子と私の紹介を兼ねて、初期のヘラ鮒釣りを記して見たいと思います。その頃の昭和38年からの私のヘラ釣り日記が有りますので、私の記憶と照し合せ書きましたが記憶違いも有りますし、その頃は東京と田舎では結構タイムラグが有りましたので同じ年代の中である程度の流通の誤差が有ると思われます、又誤字脱字もご容赦ください。

埼玉県羽生市で1950年生まれ、現在は栃木県佐野市で年金生活者をやっています。趣味のヘラ釣りを始めて丁度50年経ちましたので、この辺で私がヘラ釣りを始めたころの様子と私の紹介を兼ねて、初期のヘラ鮒釣りを記して見たいと思います。その頃の昭和38年からの私のヘラ釣り日記が有りますので、私の記憶と照し合せ書きましたが記憶違いも有りますし、その頃は東京と田舎では結構タイムラグが有りましたので同じ年代の中である程度の流通の誤差が有ると思われます、又誤字脱字もご容赦ください。

私が本格的にヘラ釣りを始めたのは昭和38年、中1の頃からでそれ以前では真鮒や鯉釣りが主体で鯉の吸込み仕掛けに最近平べったい鮒が釣れるねと不思議がって居たものです。場所は埼玉県羽生市三田ヶ谷で現在は県立淡水魚水族館に成っているムジナ藻で有名な宝蔵寺沼、向かい側中新田、今は椎木湖に成っている平島、大沼工業団地に成っている一帯の沼でした。ある日、今まで見た事もない細いしなやかな段巻きの竿と細長い浮き、竿立て竿掛けエサ箱フラシを土手に突き刺して、のノ字を書くように回し振りでネリ餌を振り込んで居るのを見て一目見て憧れてしまい、見よう見まねで始める事にしましたが、当時は道具の用意や仕掛け作りを知っている人が居ないので大変だったことを覚えています。あっちこっちから子供なりに情報を仕入れて、最初は近所の釣道具屋で当時はヘラ釣りの事をクワセと言っていたのでクワセの竿と、浮きがセルロイドでできた20cmくらいの細長い棒浮き、三又、伊勢尼型の返しの付いたハリスセットを手に入れました、餌は農家だったので、さつま芋は不自由無く使えたので餌の心配は有りませんでした。いざ実施となるとこれが又大変で基本的な情報は、中層魚、練り餌しか食わない、浮きがいつも動いていて、その中からツンと動いたら瞬間に合わせる、遅れたら餌を吐き出した後だから釣れない一番難しい釣りだと聞いていましたが、いざ釣るとなると本当に大変でした、餌を付けて振り込むことも途中で落ちてしまい中々出来ないので慣れるまで苦労したことを覚えています。それでも雨が降らない限り毎週日曜祭日は近くの沼に出かけましたが当然オデコで、たまに一枚二枚釣れる程度が暫く続きましたが、私にも幸運が回って来る時が来ました、それは数少ないヘラを釣る同級生が当時出始めたグラスロッドの竿を買うので段巻きの竹竿を安く買ってくれと言うのでセットで道具を手に入れる事が出来たのと、それともう一つの幸運はヘラ釣りの基礎を教えて繰れる人に出会えた事でした。

まだ昭和38年当時は吸込み釣りが主で、へら専門に釣りをしている方はほとんど見られませんでしたが,この方はヘラ専門の方らしくて後から私の隣に来て、底釣りかい宙釣りかいと話しかけて来て、一からのヘラ釣りの指導が始まりました、それは今までに聞いた事のない初めての事ばかりで驚きの連続でした。

(1) 底立て 小さくちぎった消しゴムを針につけて狙うポイント周辺の底の水深を測り一番深いところを、餌打ちのポイントにする。

(2) 餌を底に共ズラシにするか片ズラシにするか

(3) 針は返しの無い物を使用する(当時の釣り針は外れない様に針先に返しが付いているのが常識だった)

(4) 道糸はへら専用のラージ糸を使用する(浮きから竿先までの道糸を水中に素早く沈める為)

(5) 浮きから竿先まで常に張った状態にして置く

(6) 浮きは孔雀の羽根が良い(価格の安いバルサ浮きが使われた)

(7) 当たりの前触れのモヤモヤを見逃さない

(8) ヘラブナを合わせたら腕を耳の脇まで持ってきて、竿と腕を一体化してへらをタモに寄せる

だいたい以上の事を一日で教えて貰う事が出来ました、今では当然のことですがその頃では、これだけの知識を持っている人は当時余りいなかったと思われる中

で、このような人と回り逢えたのは、いまでも幸運だったと思い感謝しています。

![]() これが私が昭和38年(中1)から平成元年ごろまで付けていたヘラブナ釣り日誌です。野釣りが主だったので記録しておくと翌年の釣りに幾日頃どこのポイントで

釣れ始めたかがだいたい分かるので便利だったのです。

これが私が昭和38年(中1)から平成元年ごろまで付けていたヘラブナ釣り日誌です。野釣りが主だったので記録しておくと翌年の釣りに幾日頃どこのポイントで

釣れ始めたかがだいたい分かるので便利だったのです。

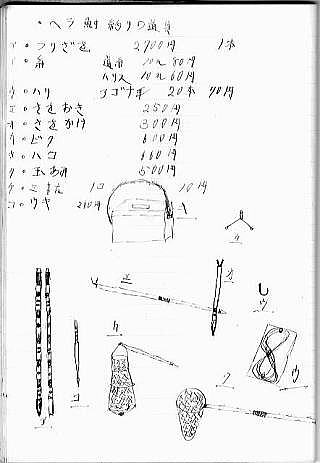

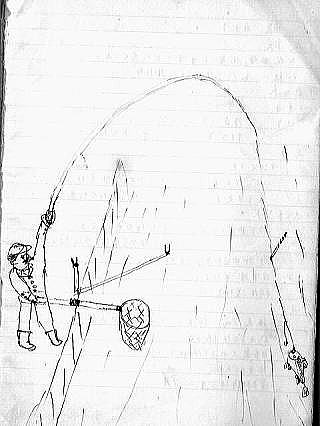

![]() この絵は昭和年38年頃使用していた道具類の絵と当時の釣りのイメージを子供なりに書いたもので上記のノートからスキャンしたもので、学校で美術は、1か2しかもらえなかったので下手な絵でご容赦下さい、ただ当時のヘラ釣りの様子がこんなもんだとイメージして貰えれば幸いかと思い、恥ずかしながら出してみました。

この絵は昭和年38年頃使用していた道具類の絵と当時の釣りのイメージを子供なりに書いたもので上記のノートからスキャンしたもので、学校で美術は、1か2しかもらえなかったので下手な絵でご容赦下さい、ただ当時のヘラ釣りの様子がこんなもんだとイメージして貰えれば幸いかと思い、恥ずかしながら出してみました。

ここからは年代別簡単にヘラ鮒釣りの違いを記して見たいと思います。

![]() 昭和38年から40年頃

昭和38年から40年頃

まだ芋練りが主であったがマッシュポテト出て来ました、これは画期的な事それとグラスファイバーロッドの竿が出て来たこと、ヘラ釣りに取っては大きな出来事でした。特にマッシュポテトは餌の第一次革命と言っても良いのではないかと思います。さつま芋の練り餌は、さつま芋を釣りの前日に蒸かして金網で裏ごしをして作っておく、芋により硬さがそれぞれ違うこと、小麦粉やサナギ粉で硬さを調整するしか方法がない、春先には芋の入手が困難であった保存が今と違い難しかった。以上の事がマッシュの出現により一挙に解決されました、当時は餌メーカーでは無く雪印の箱入りマッシュポテトでした。グラスロッドの竿も出て来た当時は皆すごい竿が出て来た、振出の竿に驚いたものでした、出始めは高価で竹製の方が安価だったのです。しかし使っていた友人は竹製に比べ、腰が無い、柔らかすぎ、意外と重いと当時から評判はあまり良くなかったのでしたが東京オリンピックの高度成長期にのり大量生産で安価になり竹製を駆逐してしまったのです。それからカーボンロッドが出回るまで10年近く待たなければ成らなかったと思います。

![]() 昭和41年から48年頃

昭和41年から48年頃

麩を原料とした、新しい餌が開発されました、ヘラブナ釣りが一般可され釣り人口が急激に増えたのに伴い、餌メーカーが出て来て釣り専用のマッシュも売られる様になり遂に、ふまつげんが出て来たのです。お麩を粉末にしてサナギ粉を混入した餌が発売されたのでした、マッシュ餌が第一次革命とすれば、麩を原料とした餌は第二次革命と言えるのではないかと思います、それが現在のヘラ餌に繋がっているのですから、ただ此の頃のふまつげんなどの餌類の発売時期などはハッキリとは残念ながら分かりません、昭和40年から48年まで埼玉県新座市に勤務ししていたので車の免許取得するまでの三年間は釣りから遠ざかっていたのです。この間に黒べら、青べらなどが発売されて、マッシュとそれらのふ餌をブレンドして釣るのが一般的に成っていました。要約免許を取ってから私は漸く、富士見市のビン沼、戸田市道満公園沼、宮沢湖、東松山市八丁湖、円良田湖などに釣行することが出来るようになりました。

![]() 昭和48年から55年頃

昭和48年から55年頃

![]() 此の頃になると、仕掛けや釣具も進歩し、餌も種類が大分増えて来ました、浮き止めも直結型やブランコ式浮きでも道糸に負担のかかりにくい、うきピット、鈎もチモトの長い寒べら釣りに良く使われたオカユ餌に対応したものなどが有った。餌も青べらの他、赤べら、黄べら、白ソフト、オカユネリなどが出て来たがまだ、マッシュとサナギ粉などとブレンドして使用するのが主でした。そして55年ごろになるとグルテンマッシュと言う、いよいよオカユネリに代わりグルテン系の餌がでてきて冬の釣りが、大きく変わってくるのです。釣り場も野釣りに代わって管理釣り場が多く次々とオープンしてきて、野釣りと管理釣り場の釣行が半々に成って来たのです。

此の頃になると、仕掛けや釣具も進歩し、餌も種類が大分増えて来ました、浮き止めも直結型やブランコ式浮きでも道糸に負担のかかりにくい、うきピット、鈎もチモトの長い寒べら釣りに良く使われたオカユ餌に対応したものなどが有った。餌も青べらの他、赤べら、黄べら、白ソフト、オカユネリなどが出て来たがまだ、マッシュとサナギ粉などとブレンドして使用するのが主でした。そして55年ごろになるとグルテンマッシュと言う、いよいよオカユネリに代わりグルテン系の餌がでてきて冬の釣りが、大きく変わってくるのです。釣り場も野釣りに代わって管理釣り場が多く次々とオープンしてきて、野釣りと管理釣り場の釣行が半々に成って来たのです。

![]() 昭和56年から60年頃

昭和56年から60年頃

![]() 此の頃になると管理釣り場がいよいよ盛んになって来ました、自然破壊が農薬の空中散布や除草剤の使用、住宅地の広がりなどで水質悪化が進みだんだんと野釣りの場所が限定的に成ってきてしまったのです。それに従い管理釣り場の環境も整い始めへらの放流量も増えて誰でも簡単に釣りを始める事が出来、初心者でも少し教えて貰えばそこそこは釣れる様になってきて、ヘラ釣り人口も増えて来ました、関東で始めて大型へら専門に大量放流で尺べらが何十枚も釣れると有名になった幸手園、加須吉沼、上記の写真の様に釣果によって金バッジ銀バッジを(板倉町西沼)発行したり各管理釣り場もサービスを始めたのでした。餌メーカーも力を入れ始め新しい餌も増えて来ました、ハイバラケ、藻べら、強バラケ、もじり、絹へら、トロコン、荒バラケ、クロレラグルテン、ニンニクグルテン、このように各種、多様な餌が出て来て著しく進歩したのでした、その中でも60年前後して発売された、バラケG、イモグルテンは私の個人的な意見ですが最高傑作ではないかと思います、当時餌のブレンドが盛んになってきたとこですが、バラケGはベース餌としてもブレンド用にしても当時は柔らかめの餌が宙釣りで好まれていたのですが、固ボソからヤワボソまで自在に作れ当時としては画期的な餌でした、イモグルテンは野釣りの底釣り餌に便利な物でした、又管理釣り場の冬の底釣り餌としても、単品使用でもブレンド用としても必需品でヘラバックには何時も入れていたものでした。このころにカーボンロッドが一般に出始めて来ました。

此の頃になると管理釣り場がいよいよ盛んになって来ました、自然破壊が農薬の空中散布や除草剤の使用、住宅地の広がりなどで水質悪化が進みだんだんと野釣りの場所が限定的に成ってきてしまったのです。それに従い管理釣り場の環境も整い始めへらの放流量も増えて誰でも簡単に釣りを始める事が出来、初心者でも少し教えて貰えばそこそこは釣れる様になってきて、ヘラ釣り人口も増えて来ました、関東で始めて大型へら専門に大量放流で尺べらが何十枚も釣れると有名になった幸手園、加須吉沼、上記の写真の様に釣果によって金バッジ銀バッジを(板倉町西沼)発行したり各管理釣り場もサービスを始めたのでした。餌メーカーも力を入れ始め新しい餌も増えて来ました、ハイバラケ、藻べら、強バラケ、もじり、絹へら、トロコン、荒バラケ、クロレラグルテン、ニンニクグルテン、このように各種、多様な餌が出て来て著しく進歩したのでした、その中でも60年前後して発売された、バラケG、イモグルテンは私の個人的な意見ですが最高傑作ではないかと思います、当時餌のブレンドが盛んになってきたとこですが、バラケGはベース餌としてもブレンド用にしても当時は柔らかめの餌が宙釣りで好まれていたのですが、固ボソからヤワボソまで自在に作れ当時としては画期的な餌でした、イモグルテンは野釣りの底釣り餌に便利な物でした、又管理釣り場の冬の底釣り餌としても、単品使用でもブレンド用としても必需品でヘラバックには何時も入れていたものでした。このころにカーボンロッドが一般に出始めて来ました。

![]() 平成元年頃から

平成元年頃から

もうこの時代になると完全に管理釣り場の時代になり、野釣りは一部の限定的な場所に限られてしまうようになって来てしまいました。管理釣り場も大量放流時代になり盛期には20kg,30kgは釣れ70枚80枚も釣れる様になりました、竿もカーボンロッドが大量生産で安価に手に入るようになり一般的になりました。グラスロッドの腰の弱さ、重さを克服したカーボンロッドが復旧して長竿も楽に振れるようになりました。餌も各種各様大量に発売され釣り人が餌に迷うほどになり、現在の様に毎年新しい餌が発売され対応に苦労する様になってしまうほどです。これから先は皆様方の方が詳しいのでこの辺で終了させていただきます。現在の私は近くの釣り場で月2,3回の釣りを体力の続く限り楽しんでいきたいと思っています、椎木湖のイベントや羽生吉沼SD、冬は三国池などに時々釣行していますので見かけましたら、声を掛けて下さい。

![]() 令和に成って

令和に成って

平成も30年たって令和に変わるにあたり、私のヒストリー50もヒストリー60に変えようと思い、ここに現在の私のヘラ釣り様子や暮らしぶりを皆様にご報告したいと思います。

ヘラ釣りもここの所10年余り休止状態でした、前の会社の仲間から誘われて椎の木湖のイベントに年に一度か二度釣行する程度でほとんどヘラ釣りに出掛けていませんでしたが平成30年68才で仕事を辞めたのを機会に又他に遣ることも無いので釣りを始める事にしました、しかしイザ本格的な釣りを始めるには10年以上のブランクがあるので釣り方が全然分かりません、何年か前近くの唐沢山にある溜池に友人が良く釣りに行っていいるので同行させていただくことが有りましたが、やはり釣り方が変化しており全く釣れませんでした3回連続でオデコで周りの人に8回連続でオデコの人もいるよと慰められる始末でした、親切な方が両ダンゴの作り方や釣り方なども教えて下さる方もいましたが釣れません、見かねた友人にセットて゛やって見たらと言われてヒゲトロセットを渡されて、ヤット初ヒットして3,4枚釣り上げたのを思い出して両ダンゴの釣りは餌が出来ないと確信しセット釣りで行く事にしました。まず道具類の準備、長尺の竿は齢の為使用出来ないと思いリサイクルショップに売却し新たに15尺、8尺、7尺の3本購入これはいずれも40%引きで買えましたが、ヘラバックこれが各店ともメーカー品しか置いて無く皆5万円前後と高価で値引きしても4万円と言うことで、断念してネットで安価な2万7千円の物を購入、大きさは同等竿ケースも三層ですが物は廉価版なのです、齢なのでこんな物でも良いとしました。そして餌、これも変わりましたね、粒戦、セットアップ、セット専用、さなぎパワー、食わせは力玉、魚信、感嘆、力玉ハドーⅡなど色々有り迷いましたがネットで調べて、力玉のさなぎ漬けこれが簡単で使いやすいのでセットの食わせにしました。釣り場は近場で桟橋釣りが出来る所が良いので、佐野市の管理釣り場田島池にしました、ここはかなり前から有り10年以上行っていません、それは釣れないからです何回かオデコもありましたので忘れていました、しかしながら新たにヘラ釣りを始める計画として、桟橋から短竿で浅タナからチョーチン釣りも出来る所と言うことで田島池へ平成30年3月27日に行って見ましたところチョット様変わりしていました、以前はナイター設備が有ったが今は使われていなくなっていました、その代わりに陸桟橋が設備されて以前からあった桟橋も綺麗に整備されていました、オーナーが代わって関西から養殖ヘラを放流しているそうでした、31年度も合わせて1トンの放流が有り1度立ち合いました、1月2月の厳寒期に抜きセットも経験しましたが、15枚前後は出ます最盛期では9尺タナ1mセットで50枚出ました、釣れる管理釣り場になっているようです。ここの良いところは桟橋で7尺を使用すればチョウチン釣りが出来る事です、たまに行く椎の木湖にも応用できますので月2回位のペースで釣行しています。後は三国池シルバー大会に参加しています、今年最高は5位に入賞もしました現在はマルキューインストラクターのユーチューブを見て勉強中です、年間を通してウドンセットの釣りに変えました。